|

|

�u�����݂Â����̃K�C�h���C���v

--�@�����ĕ�点��܂��Â���@--

�@

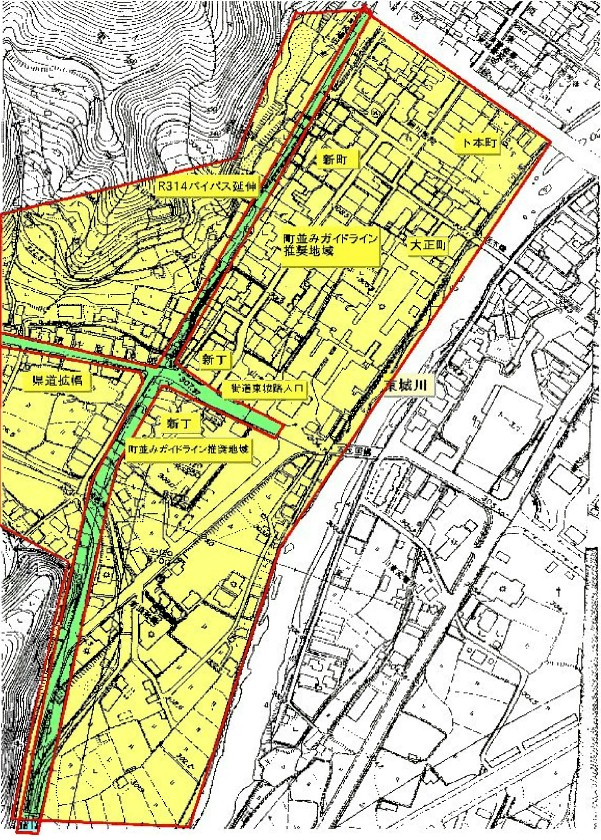

�Ώےn�� : �����s���钬�@�V���E���{���E�吳���E�V��

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

|

���@�K�C�h���C���쐬�̖ړI �@ �@���钬���Ŗ��X�����l�T���X�́u�X������H�v�Ɏw�肳�ꂽ�A���̒n����́u�����݁E�ƕ��݁v�́A���j�ƕ���̎c��A�n����u���Y�v�ł���Ƃ����܂��B���ꂩ�炲�ē������u�����݂Â���K�C�h���C���v�́A���̒n��������݁E�ƕ��ݕ��i�����A�c���Ă������߂ɗL���Ȏ�i�̈���ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B�܂��A���̒n��̒����`���U�����u���f���v�ƂȂ�Ƃ��l���Ă��܂��B

�@�����u�����݂Â���̃K�C�h���C���v�́A�F���܂̂����͂ɂ��A���P�[�g�����A���������i110�����x�j���s���E�W�v���A�������ɁA���Ɠ��̂��ӌ����Q�l�ɍ쐬���܂����B �@�����K�C�h���C���́A�@�I�ȍS���͂��Ȃ��A�F����ɋ���������̂ł͂���܂����B �����B�́u�܂��v�́A�F�ŋ��͂��A�����B�Ŏ��A������̂Ƃ����ӎ����萶���A���L�ł���K���Ɏv���܂��B�����ł������̕��ɁA���̎��g�݂̎�|�𗝉����������A�ꏏ�ɂ܂��Â����i�߂Ă����������Ƃ����҂��Ă�݂܂���B �@ |

|

�@

�c�����������݁E�ƕ��� �@ ��1�́@�����ݑS�̂𐮂����ŁA�F����ɋ��ʂ��Ă��肢���������� �P ���j�������铝�ꊴ�������o��������ɕ�܂ꂽ�鉺���ɂӂ��킵�������� �@�@�X�|�b�g�I�ɂ܂Ƃ܂������ƂȂǂ̉ƕ��݁i��F�|���@�E���F�E�É͈���E�㓡���X�Ȃǁj���Ɏ�� �@�@�ƂƂ��ɁA�鉺���́u�X������H�v�Ƃ��Ă̕��͋C����������悤�ɏC�i���Ă����܂��傤�B �@ �@�� �܂Ƃ܂������Ƃ̉ƕ��݂�����Ƃ����ł́A���C���ɐϋɓI�ɏC�i���܂��傤�B �@

�@ �@�� �H�n�p�t�߂�H�n����̏o�����Ȃ��ڂɗ��܂�₷���ꏊ�ł́A�����w�̏C�i�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA���� �@�@ �I�ȋ���i�~�n���ɐ݂����x�e���Ȃǁj��z�u�����ȂǍH�v���Â炵�܂��傤�B �@

�@ �@�� ���H���E������ǖʂ܂ł�����̋��������ꍇ�́A��ʂ̐l�Ɍ����I�ȋ�ԂƂ������J���A��Ƃ肠����s �@�@ �ҋ�Ԃ���炬��ԂɂȂ�悤�ɂ��炦�܂��傤�B �@�i�X���̈����������炰�A�X��ɓ��킢�������炷�ƂƂ��ɁA�ʕ���̌����̊��ʂɂ��v���ł��܂��B�j �@�@�� ������H�앨�Ȃ������݂��\�����郂�m�������A�鉺���ɂӂ��킵���f�U�C���ɂȂ�悤�Ɍ`��E�f�ށE �@�@ �F�ɋC�����܂��傤�B �@�@�� �n��̐�����������^���鏬���E���u�E�d�|����݂��܂��傤�B�i��F�s���E�ؐ��|�X�g�Ȃǁj �@ |

|

|

|

|

�ؐ��X�փ|�X�g�@ |

���[�^�[��B�� |

|

�ؐ���铔(��������) |

�ؐ��s�� |

���H�̔��ɂ����ւ��� |

�@

|

�Q �����ݑS�̂�ǂ����邽�߂ɁA�F����ɋ��ʂ��Ď��{���Ă��������������� �@�@���ꂢ�Ȓ��́A�n��Z���̌ւ�ł��B�����݂��݂�ȂŎ��A�܂������ꂢ�ɂ��A�������������͋C�̂��� �@�@�����̗ǂ����ɂ��܂��傤�B |

|

�@ |

|

�@ �R �Â������݂����������܂��Â��� �@�@���K�҂��܂��������Ȃ�悤�ȁA�Z���̂��ĂȂ��̋C�������炵���A���͂���������悤�Ȋy�������� �@�@���܂��傤�B |

|

�X�̂��炦�@ |

�����I�[�v���~���[�W�A���̊J�ÂȂ� |

�@

|

�S �o�C�p�X�Ȃǂ̗����ނ��̐Ւn��c�錚���Ȃǂ̏C�i �@�@�C�����ɂ͗��j�������邱�Ƃ��ł��钬���݂̌`���ɔz�����܂��傤�B |

|

|

�����ނ��Ւn |

�����ނ��Ւn�̔z���s�� |

|

�@ �@ �@ ��2�́@�����݂Â���̂��߂ɁA�e�Ƃɂ��z������������������ �@ �P ����i�o������E���E���j |

|

|

|

���H���E����~�n���ւ̐��������V���܂ł� �ʒu����J�����Ɍ����݂���ꍇ�́A�i�q�� ��A�����Ⴂ�^�̊i�q�ˁE�؊i�q�E�K���X�˂� ��{�Ƃ��܂��傤�B �A���~�T�b�V�ɂ���ꍇ�́A�Z�����F�ɂ��邩�A �ؐ��i�q����Ȃǂŕ����܂��傤�B���ɃA���~ �T�b�V�Ƃ��Ă���ꍇ�́A�ؐ��i�q����Ȃǂ� �������A�Z�����F�̂��̂Ɏ�芷���܂��傤�B �@ |

|

�V���b�^�[��݂��Ă���ꍇ�́A�g�����̖ؐ��f�ނŃV���b�^�[�{�b�N�X���A�Z�����F�◎�������� �a���̃f�U�C���œh������Ȃǁi�i�q�͗l�̊G��`���A�a���ؖڃV�[�g��\��Ȃǁj���܂��傤�B �@ |

|

| �@ �Q �ŔE�\�D�E�ē��łȂ� �@�@�����݂ɉ����A�a���̕��͋C�̂��̂��g�p���F�ʁE�f�U�C���ɔz�����܂��傤�B �@�@�ŔȂǂ��f����ꍇ�́A�ؐ��E�M�����Ŕ��P�K�̉����ɐݒu����ȂǂƂ��܂��傤�B �@�@�܂��A�O�ʓ��H�ɖʂ��Č����̑S���ɓn�蕢���悤�ȊŔƂ��Ȃ��悤�ɂ��āA�f�ޓ��ɔz�����܂��傤�B |

|

|

|

|

�����݂ɉ����A�a���̕��͋C�̂� �̂��g�p���F�ʁE�f�U�C���ɔz�� ���܂��傤�B �ŔȂǂ��f����ꍇ�́A�ؐ��E �M�����Ŕ��P�K�̉����ɐݒu�� ��ȂǂƂ��܂��傤�B �܂��A�O�ʓ��H�ɖʂ��Č����̑S ���ɓn�蕢���悤�ȊŔƂ��Ȃ� �悤�ɂ��āA�f�ޓ��ɔz������ ���傤�B �@ |

|

�@ �R ��E���E�_�Ȃ� �@�@��́A�i�q�˂�˂ȂǂƂ��A�ގ��͖ؐ��ȂǁA�F�͔Z�����F����Ƃ��܂��傤�B ���́A�d�グ�����͖ȂǂƂ��A�F�́A����͔��F�A�Ȃǂ͔Z�����F����Ƃ��܂��傤�B �_�́A�����_�����p���A�a���Ȏ��Ȃǂ�A���܂��傤�B |

|

|

��E���̂��钬�� |

�ؕ��̂��钬�� |

|

�@ �S �S�~�u����E�G�A�R�����O�@�E���O�����̔��@�Ȃ� �@�@���ݒu����Ȃǂ́A�ʂ肩�璼�ږڂɐG��Ȃ��ʒu�Ȃǒu���ꏊ�ɔz�����܂��傤�B��ނȂ��ʂ�ɖʂ��� �@�@�݂���ꍇ�́A���͂�؊i�q�Ȃǂŕ����Ȃǂ��ďC�i���A�F�͔Z�����F����Ƃ��܂��傤�B �@ |

|

���O�@���i�q�ŖډB���i��j  |

|

|

�@ �T ����̌��J�E�g���E������ �@�@����i���H���猚���܂ł̕����j�����J�ł���Ƃł́A��ʂ̕����ʂ����藘�p�����肵�₷���悤�ɁA�� �@�@���݂ƒ��a����������d�グ�i�Ⴆ�A�����^�C���A�A�Β��^�C�����j�ɂ��܂��傤�B�i�A�͕����������j �@�@�܂��A���̋�ԂɃx���`��X�g���[�g�t�@�j�`���[��u���Ȃǂ����낰���Â�������܂��傤�B���ؐ��߁E �@�@�������A�a���̃f�U�C���̒g�������ւɉ����܂��傤�B�Ăɂ͂�����A�ǂȂǂɂ͈�ւ����������܂��傤�B�@ �@ |

|

�@ �@ |

���Ƃ̌���@�̂�� �@ |

|

�@ �U ���E���ԁE�A�� �@ |

�@ |

||

|

|

�ʂ�ɖʂ����Ƃ���ɂ͎l�G�܁X�� �A�͂����܂��傤�B���̏ꍇ�A���H �E�גn�Ƃ̋��E�ɐA����ȂǁA�A�� ���ɔz�����܂��傤�B �@ |

|

�Z�����ԂÂ��� |

�� |

���[�ւ̐A�͗Ή� |

|

| �@ | �@ |

|

�@ �@ �@ ��3�́@���j�������閣�͓I�Ȍ����ɂ���ɂ͂ǂ�����悢�̂��H �@ �P ���j�������閣�͓I�Ȍ��������A�������܂��傤�B �]�ˁA�吳�A���a�����̒��ƁE�m�������ȂǁA�鉺���̕��͋C���c���������ێ����܂��傤�B �u�؊i�q�v�u�Ȃ܂��ǁv�̂悤�ȕ���̂��钬�Ƃ̓������c���܂��傤�B�܂��A�`���I�Ȏd�グ�i���ĊG�j �Ȃǂ́A�V�ѐS���镶���Ƃ��đ厖�ɕۑ����܂��傤�B |

||

|

�؊i�q�E�g�� |

�Ȃ܂��� |

���ĊG |

|

�@

�����݂̒��ɂ���m�ٌ��z |

�ؑ�3�K���Č��� |

|

�@ �@ �@ ��4�́@���Ƃł͂Ȃ������̌����͂ǂ�����悢�̂��H �@ �P �����錚���́A�鉺���ɑ������������ɋ߂��Ȃ�悤�w�͂��܂��傤�B �@�@�܂��́A�����܂��o�������ȕt��������ӕ�������g�݂܂��傤�B |

|

|

�؊i�q���t���ďC�i |

�F�ʂƌ�����L�����p�����C�i |

|

�@ �Q �����z�E���C�Ȃ� �@�@�����������z�E���C����ꍇ�́A�����݂̌i�ςɈ�a���̖����悤�A�`���F�ʓ��ɔz�����Čv�悵�A �@�@�{�H���܂��傤�B�܂��A�{�H�҂ɂ��l�����𗝉����Ă��炢�܂��傤�B |

|

|

�@ �@ |

|

|

�@�@�@�������钬�ƈȊO�̌����͒����݂ɉ����悤�������C�U����B �@�@�@�@�@�@�@�@�V�������Ă鎞�͒��ƕ��̐v�ɂ���ȂǁE�E�E�E �@ �@ �@ �R�@���j�������錚���Ȃǂ́A �@�@�O�ςȂǂ͏o������茚�z�����̏�Ԃɋ߂Â���悤�A�����E�C�����܂��傤�B |

|

|

|

�E������`������ �E�����@���{���@���F �E�O�ǁ@��������h�� �E�ؐ����� �E�؊i�q |

|

�@ �@ �@ ��5�́@�V�������������Ă�ꍇ�͂ǂ�����悢�̂��H �@ �P ���z�̗p�r �@�@���������������݂𗐂��悤�Ȍ����́A���z���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�Ⴆ�A�@�����X�A�A�m�����H�X�A �@�@�B�������E�p�`���R�X�A���̑������ɗނ�����̂Ȃǂł��B �@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�@ �Q ���z�̌`�� �ł������A�O�ς����݂̒����݂ɉ����悤�ȁA�����������ɂ��܂悤�B �ʂ�ɖʂ���Ƃ����z����ꍇ�͂ł��邾�����j�̂��钬���݂ɔz���������z�`���A���z�ޗ��A�f�U�C���� �p�����Ă����܂��傤�B�i�����E�ǁE�T�b�V�E���Ȃǐl�ڂɐG��镔���́A�F�𑵂���A�`�ɔz������A�� ���̖ډB��������Ȃǁj |

|

|

|

|

�@ �@ �@ �@ |

|

|

�R �����̊O�`��\���E�ޗ��Ȃ� �@

�@ �@ (1) ���̏o�E���̍��� ���H���E����~�n���ւ̐��������V���܂łɈʒu���镔���́A��K�̌��̏o�̒������O�D�X�����x�Ƃ��A ���̐�[�̍������Q�D�T���O��Ƃ��܂��傤�B��K�̌��̏o�̒������O�D�X�����x�Ƃ��A���̐�[�̍� �����U���O��Ƃ��܂��傤�B (2) �e���̍��� �@���H���E����~�n���ւ̐��������V���܂łɈʒu���镔���́A�����͂P�O���܂łƂ��܂��傤�B���݂� �@�����݂̌����̂X���߂����A�T�˂T������X���̍����Ȃ̂ŁA���͈͓̔��Ƃ��܂��傤�B (3) �ǖʌ�� �ǖʂ������̌����ɑ����܂��傤�B�i���݂̒����݂̑����̌��������H���E���P���O��ł��B�j �鉺���ł͓`���I�Ȓ��ƌ`���������p���A�ʂ�ɖʂ����K�́A���H���E���P�����x�ǖʂ���ނ����A �����݂̕ǖʂ𑵂��܂��傤�B��K�͂����������ɂP�D�W���i��ԁj���x��ނ����A�ꉮ�Ɖ����� �\��������j�I�����݂̕\�������܂��傤�B (4) �����E�������z ���������̖�W�����؍Ȃł���A�c��͓��ꉮ�Ɗł��B���̂��߉����͐؍ȂƂ��������������ɂ� �܂��傤�B�������z�́A�T���O��Ƃ��A�Ƃƈ�a���̖����悤�ɂ��܂��傤�B����ꍇ�́A����� �ނ�����z�E�f�U�C����������܂��傤�B (5) �����̎d�グ�� �ł��邾���a�����g�p���܂��傤�B�F�͍��F�܂��͋⍕�F�E���Ԃ��F����Ƃ��܂��傤�B ������A�݁E������ݒu���Ȃǂ́A���H����ڗ����Ȃ����ɂ��܂��傤�B (6) �O�� |

|

|

�����݂ɉ����悤�C�i���ꂽ���� |

���H���E����~�n���Ɉʒu���镔���́A���ʁA�ȑ��� ������A���i�����^���A�����t���ނ��܂ށj�� ������d�グ�Ƃ��A�؍ނ͔Z�����F�A����͔��E���F�A �Ȃ܂��ǂ͔��E�O���[����Ƃ��܂��傤�B�T�C�f�B ���O�E�g�^���d�グ�ɂ���ꍇ�́A�a���̎d�グ�ɂ� ��悤�ȁA�f�U�C���E�F�ʂɂ��܂��傤�B �@ |

|

(7) �x�����_�E�������� �ʂ�ɖʂ��ăx�����_��݂��Ȃ��z�u�v��Ƃ��A�����ʂ肩�猩���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B (8) �S�����E�R���N���[�g���̌��� �ؑ��ȊO�̌����́A�����̘A������ۂ��߂ɁA���ƂƓ����ʒu�Ɋ������⌬��݂��邱�Ƃ�A�� ������g�����f�U�C�����g���܂��傤�B�܂��A�i�q�˂őO�ʂ�ډB������ȂǏ鉺���̒����݂ɓ�� �ޓ`���I�ȃf�U�C�������`�[�t�Ƃ���H�v��S�|���܂��傤�B |

|

|

(9) ���z�ޗ� ���z�ޗ��́A�n��ޗ��i�؍ށA�y�A�|�A���A�j��A�Â����炠�銢�E����E���E�z�Ȃǂ��g�p�� �܂��傤�B �n���؍ނȂǂ��A�ϋɓI�ɊŔA�������ϋɓI�Ɋ��p���܂��傤�B |

|

|

�@ |

�@ |

|

�@ �@ �@ ��U�́@�ƁE�n�������Ă���ꍇ�͂ǂ�����悢�̂��H �@ �P �n��̂��߂� �@�@�\�ł���A�n����̃o�C�p�X�����ɂ�闧���ނ��҂̂��߂ɁA�i��ŋn�E�Ƃ��܂��� �@�@���ݎȂǂɂ����܂��傤�B |

|

|

�� �@ |

�����ނ��҂̂��߂ɗL�����p �@ |

�� |

�C�x���g���Ɋ��p |

|

�@ �Q ���k �@�@������́A�Ƃ�n���ǂ����邩�ɂ��āA�n��̊F����ɐϋɓI�ɑ��k���܂��傤�B �@�@�i�����A��́A�����p�A�ێ��Ǘ��Ȃǁj �@�@�@�@ �@ �R �����E�ێ��Ǘ� �Ƃ�n�̏�Ԃ������Ă���Ԃ����������Đ��R����ۂ��A����ɁA�n�͍�Ȃǂ� �ډB�������܂��傤�B�@�@�@�@�@�@ �@ |

|

|

�@ |

�@ |

|

�@ �S ���J�E�� �@�@�\�ł���A�N�����y���߂��Ƃ��Č��J���܂��傤�B�i�C�x���g���̈ꎞ�g�p�A�V�l�T�������j �@�@�����钬�ƁE�����p���������A����A�Ⴕ���݂͑��ꍇ�́A�X�܂�̌��h�A�܂��Â���̋��_�{�݂ȂǁA �@�@���킢�������炵�Ă��ꂻ���Ȍ����̗p�r�ɂȂ�悤�ɂ��܂��傤�B �@�@���z����ꍇ���A���킢�������炵�Ă��ꂻ���Ȍ����̗p�r�ɂȂ�悤�ɂ��܂��傤�B �@�@�A����A������x���`��u�����肵�܂��傤�B |

|

|

|

|

|

|

|

���}���g���b�N�}�V�������������Q �E�n�拒�_�{�݂Ƃ��Ċw�K�̌��E�̌��H�[�Ȃ� |

�@ | ||

|

�@�@ ��V�́@�n��̏Z����m����g�݂ɂ��� �@ �P ���S�E���S�Ȃ܂��Â����@ �@�@�n����̊댯���Ȃǂ̔c�������đ���l���܂��傤�B �@ |

|||

|

���@�� �N���b�N |

|

||

|

�@�@�n����ŏZ�������S�E���S�ɉ��K�ɕ�点��悤�A�C�Â��̂���댯�����Z���̈ē��Ɛ����ɂ�� �@�@�ꏊ���m�F���댯���̈ʒu�ʐ^�Ɛ����������ă}�b�v���쐬�B �Q �N�[���X�|�b�g�̑n�o�i�ď�ɉ��O�ŗ������߂�j |

|||

|

�N���b�N ���@�� |

|||

�H�t�_�Љ����� |

�����ؒʂ� |

||

�쐼������t���� |

�쓌��� |

||

|

��W�́@�K�C�h���C�����͈˗��n��} |

|||

�L���������s���钬�@�V���E�吳���E���{���E�V���n�} |

|||

|

�@ �@ �@�p��̐���

�@�@�K�C�h���C���F�g�D�E�c�̂ɂ�����l�܂��͑S�̂̍s���Ɋւ��Ď��̂��D�܂����Ƃ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�́E���[���E�}�i�[��ڎw���ׂ����Ƃ𖾕������A���̍s���ɋ�̓I�ȕ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@����^������A���ɂ͉����́u����v��^���邽�߂́A�w�W�E�w�j�E�U���ڕW �@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�w���ڕW�Ȃǂł���B �@ �@�@�@�@�@���@�ƁF���l�̉ƁE���l�̉ƂŁA��ɓs�s���̒��S���̍������x�Ől���Z�ݏ��ƁE��H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƂȂǂ̏��Ɗ������c�܂ꂽ�n��ɑ����c�錚���Œ��̒���X���Ɍ���ꂽ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�t���̖��Ƃł���B �@ �@

|

|||

�@

�@

���K�C�h���C���_�E�����[�h��������

�@

�@